Parmi les multiples méthodes et approches en design, il existe la co-conception, encore appelée co-design ou design collaboratif, qui implique activement l’utilisateur final lors d’un processus de conception et/ou développement d’un produit/service.

Après avoir participé à Matters of Knowledge in Co-Design, une journée de défense de thèse et de séminaire organisée par le laboratoire Inter’Act de l’Université de Liège le 17 juin dernier, Wallonie Design vous propose un résumé des interventions du jour.

La thèse de Çiğdem Yönder, intitulée Matters of knowledge in co-design : The case of « My Architect & I » portait sur la co-conception dans le domaine de l’architecture. Les autres interventions du jour montraient divers exemples et applications de co-conception, ainsi que les questions qu’elle soulève.

Matters of knowledge in co-design : The case of « My Architect & I »

Le projet Mon Architecte et moi est le fruit d’une recherche collaborative : Prof. Catherine Elsen (cheffe de projet), Dr. Yaprak Hamarat (chercheuse postdoc), Çiğdem Yönder et Audrey Mertens (chercheuses doctorantes). Il a été conduit au sein du laboratoire Inter’Act (Université de Liège).

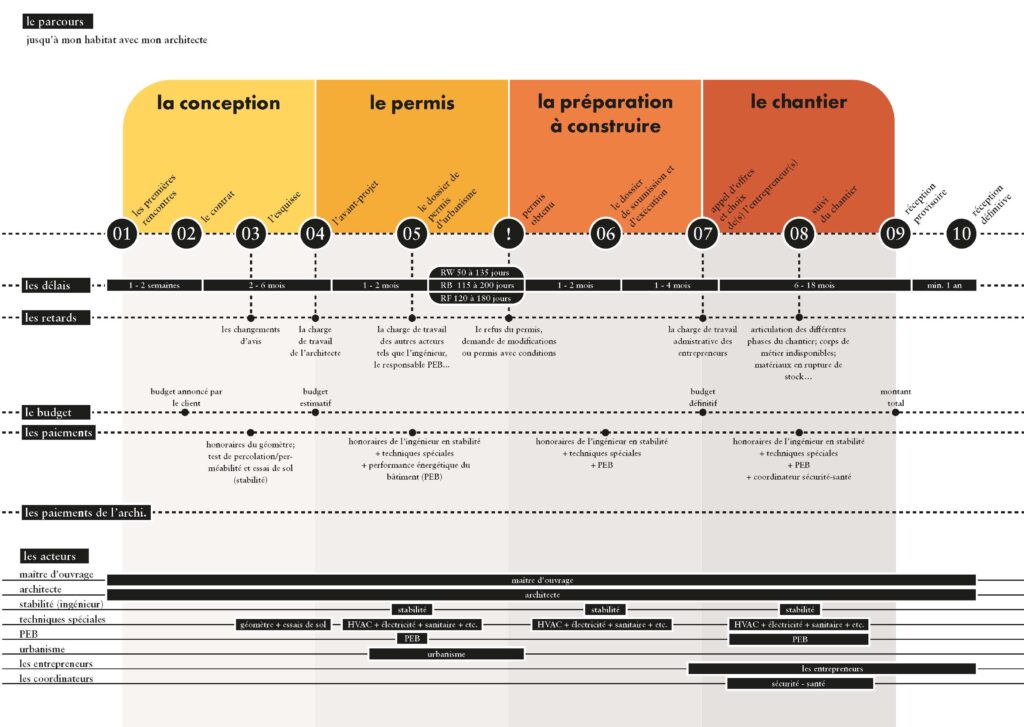

Constatant que 89% des projets architecturaux sont des logements privés, qui constituent des projets uniques dans la vie de leurs commanditaires, Inter’Act a voulu étudier les interactions entre les architectes et les clients-usagers. En a résulté le projet Mon architecte et moi, une initiative de recherche par le design visant à approfondir la compréhension des attentes, des besoins et des contraintes auxquels sont confrontés les architectes et les clients-usagers, en particulier pendant les phases cruciales de conception préliminaire dans les contextes de logement unifamilial.

Au fil de la relation architecte / client-usager, il y a une grande disparité de connaissances menant à des mécompréhensions. Pour pallier à cela, le processus proposé par Çiğdem Yönder inclut échange de connaissances et apprentissage mutuel, préférablement sur base d’un langage commun afin de créer une compréhension commune à partir de laquelle on peut construire, grâce au co-design, le reste du projet et de la relation.

En impliquant les architectes et les clients-usagers dans des sessions de co-conception, le projet a donné naissance à quatre outils conçus pour améliorer de manière significative la qualité des services architecturaux et faire le pont entre les protagonistes. Ces outils devraient non seulement améliorer les interactions, mais aussi favoriser une expérience plus collaborative et plus satisfaisante pour les deux parties impliquées dans le processus architectural.

En conclusion, Çiğdem Yönder a proposé une série de points d’attention et de pistes de solutions. D’une part, elle suggère de repenser les pratiques architecturales au filtre du co-design : partager la connaissance au sujet du processus, mieux expliquer la valeur et les possibilités du co-design pour les architectes (établis ou en devenir), rendre plus visible la nature sociale inhérente aux pratiques architecturales, mieux soutenir les architectes au cours du processus, créer de nouvelles spécialisations se concentrant sur l’implication des non-designers et conscientiser au sujet des dynamiques de pouvoir.

Et d’autre part, il faut repenser les pratiques du co-design au-delà des outils et des méthodes : passer de l’étude des outils et méthodes aux relations, écrire et visibiliser les différentes narrations parallèles qui coexistent en matière de pratiques et problématiser les arguments centraux du co-design en ce qui concerne l’enjeu des savoirs. L’aspect relationnel a été mis maintes fois en avant dans l’optique de pallier à la disparité des connaissances.

Séminaire autour de la co-conception

Après la défense de thèse de Çiğdem Yönder, les cinq membres du jury ont à leur tour présenté leur éclairage particulier sur la co-conception.

La professeure Joanna Saad-Sulonen (Aalto University, School of Design / LUT University, School of Engineering Sciences – Finlande) a présenté différentes formes de participations en conception dans/avec/pour les communautés. Son but est de montrer la différence entre la participation sur invitation de professionnels et la participation intrinsèque, portée par la communauté. Dans cette dernière, les usagers sont alors designers, et la participation traduit l’engagement de la communauté pendant l’usage même. Prendre place en tant que designer au sein de ces communautés d’utilisateurs-designers représente un certain défi : il s’agit de passer d’un système qui consiste à « inviter les autres à participer » à un système qui vise à « être participé » en quelque sorte.

Ensuite, la professeure Dr. Céline Mougenot (Imperial College of London, Dyson School of Design Engineering, Faculty of Engineering, Collective Innovation Lab) s’est demandé qui se charge de concevoiret s’est penchée sur l’engagement dans la co-conception, dont l’issue et le suivi sont parfois flous pour les participants. Des articles comme « £25 and a biscuit: Women’s Health Research and Public Engagement in the UK » et « That was fun, now what?: Modelizing knowledge dynamics to explain co-design’s shortcomings » interrogent au final la valeur et les impacts sur le long terme des activités de co-conception.

Tout comme pour Cigdem Yonder, Céline Mougenot insiste sur le caractère relationnel du design. Elle souligne une série de défis dans la co-conception. Selon elle, il faudrait qu’il existe un traitement explicite et cadré entre les équipes interdisciplinaires pour compenser l’asymétrie de leurs connaissances, afin d’améliorer cet aspect relationnel. La sensibilité est, pour la professeure, à la fois une compétence et une méthode.

La professeure Dr. Liesbeth Huybrechts (Hasselt University, Faculty of Architecture and Arts) a illustré, grâce au projet « Noord-Zuid Limburg », comment concevoir avec et pour les connaissances collectives. Le projet s’articule autour d’un axe routier allant de la ville d’Hasselt à celle d’Eindhoven, qui a déjà connu maintes tentatives de réaménagement, sans succès. Le recours au design participatif a permis d’impliquer les collectifs présents sur et à proximité de la route, mais aussi de créer de nouveaux collectifs. Les étapes de cartographie, de co-orientation, d’actualisation et d’archivage ont permis d’impliquer les parties prenantes autour de cette voirie et de faire changer leur appréhension et leur pratique de cette route.

Le professeur Dr. Stéphane Safin (Télécom Paris, Département des Sciences économiques et sociales) a quant à lui plutôt évoqué la co-création, à laquelle les usagers prennent part activement en proposant des contributions concrètes dont ils partagent la paternité. Ils sont au cœur de l’idéation et complémentaires aux designers. Stéphane Safin propose d’étudier les dynamiques en jeu dans le processus de co-création : par exemple, mesurer le positionnement des participants selon le « pourquoi » (échelle allant des valeurs aux techniques de fabrication, de l’abstrait au concret), ou encore les tactiques de médiation entre les participants et les designers (le « comment »). L’analyse de ces dynamiques est suggérée au fil du projet plutôt qu’à posteriori, afin de les soutenir à différents niveaux.

En clôture de cette deuxième journée, Dr. Yaprak Hamarat (European Commission, Design for Policy, Joint Research Centre) a expliqué comment appliquer les méthodes et outils du design dans l’implémentation de politiques publiques au niveau européen, en impliquant les usagers. Ses collègues designers et elle travaillent à l’harmonisation des labels de tri des déchets afin de simplifier ceux-ci, diminuer la confusion, améliorer l’efficacité du recyclage et favoriser une culture commune de durabilité dans l’Union Européenne. Les délivrables, qui seront bientôt publics, sont : un modèle de labellisation, des manuels pour les utilisateurs et des propositions techniques.

Tous ces exemples et ces retours de terrain et de recherche démontrent bien que s’appuyer sur les usagers, leurs connaissances, leurs compétences, leurs expériences… au fil du processus de conception améliore la pertinence du produit / service réfléchi et lui donne également du sens. Le rôle du designer dans les processus de co-conception peut être rempli à la fois par des designers et des non-designers. Chaque projet devenant unique, avec ses propres dynamiques, son propre cheminement, ses propres résultats.